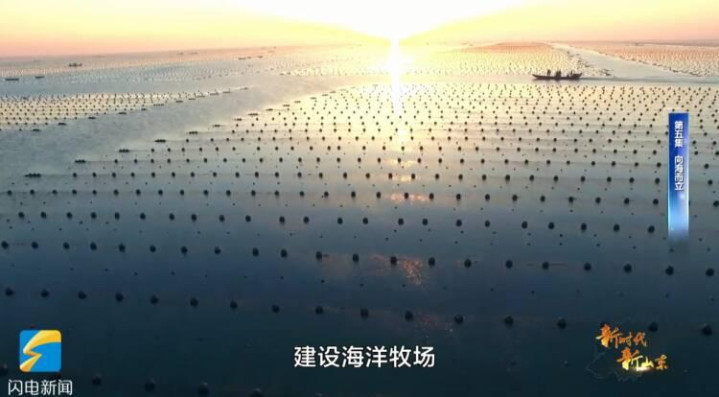

从近海到远海,从浅蓝到深蓝城中投资,从小渔船到网箱再到移动养殖工船……对海洋的开发与探索,正随着科技的进步和养殖模式的革新步入新的阶段。

山东是海洋大省,也是渔业大省。2024年,山东海水产品产量达到825万吨,实现增加值突破千亿元,居全国首位。拥有3500多公里海岸线、近16万平方公里海域,依海而生的山东,正以“蓝色粮仓”为笔,在海洋经济画卷上写下创新注脚。

(一)

随着海洋捕捞强度变大,许多海域渔业资源日益衰退。传统渔业如何转型升级?

近年来,山东修复海洋生态,建设海洋牧场,推动传统渔业向可持续发展的现代渔业转型,蹚出了一条渔民增收、渔业增效、现代海洋产业升级的发展路子。

日照抓住山东实施渔业资源修复行动计划的机遇,通过投放人工鱼礁等方式建设海洋牧场,探索在大海深处垒“鱼窝”,并研发出一种有利于藻类生长的人工鱼礁,形成了一个便于鱼虾聚集的生态系统,有效促进了海洋生物资源的增殖和恢复。

青岛将昔日渔民“逐水而居”的智慧城中投资,升华为移动工船的“逐优而养”。新一代养殖工船以“适渔性”为核心设计原则,在功能布局、养殖系统、新能源利用、信息一体化等领域实现160余项技术突破与优化创新,船舶整体布局、适渔性、安全性及作业精准度显著提升,实现鱼苗入舱、成鱼起捕、投饲及加工等核心生产环节全流程机械化作业。

从传统渔船生产到业界难题“摘星”,山东正在努力绘就“海上山东”新蓝图。

(二)

优质的海洋生物种质资源是“蓝色粮仓”发展的重要基础,而持续的科技创新是保障“大丰收”的关键所在。

先看潍坊寿光,渤海莱州湾沿海水质良好,适宜多种鱼、虾、贝、藻类水产品生长繁殖,良好的发展环境吸引了不少企业入驻。在此基础上,寿光通过项目带动和人才引进,加速科技成果转化应用。

比如,寿光海之鲜养殖有限公司与黄海研究所合作,建立水产研发基地,建设高标准渔业检测实验室,打造集对虾亲虾繁育、对虾小苗生产培育、对虾大苗标粗培育以及深加工为一体的渔业养殖示范园区。还如,寿光冠宇生态水产养殖场与中科院海洋研究所、山东省海水养殖研究所合作,建立循环水生态养殖系统,推行节能、节水、环保、高效的集约化养殖模式。

再看滨州沾化,几十万亩盐碱地从曾经的资源限制变为如今资源优势。在地方政府的大力支持下,一批水产企业和养殖户探索出“盐田虾生态养殖”模式,成功培育出“科海一号”“广泰一号”及耐盐度更高的“渤海一号”对虾新品种。如今,沾化区滨海镇的盐田虾年产量突破1.9万吨,综合产值超5亿元。

不仅如此,沾化还结合风光资源和滩涂资源优势,在养殖塘上方架设光伏板,形成“上光下渔”的综合利用模式,盐碱地的经济效益进一步提高。

(三)

在山东,一条鱼、一只蟹能“链”出一个大产业,推动“蓝色粮仓”不断扩容升级。

耕海牧渔,在新技术和新模式的助力之下,正逐步向高端化和智能化迈进。

在威海港,国际生鲜产业基地项目正在紧张施工中,预计一期项目年底前便能全部竣工投产。已经部分投产的活蟹暂养区内,来自极寒地区深海的帝王蟹在一个个水池中暂养,通过对水温等条件的精确把控,保证了帝王蟹的品质和活性。

在烟台长岛,从换上“中国芯”,到住进深水智能网箱,再到坐上全国首艘批复建造的渔业养殖运输船,一条条虹鳟三文鱼“游”上了国人的饭桌。与此同时,长岛积极培育山西、湖北、山东莱阳等地的鱼苗标粗供应基地,稳步提升苗种自繁自给能力。

从肥美多汁的乳山牡蛎、脆嫩鲜爽的荣成海带,到鲜嫩可口的滨州对虾、膏满黄肥的东营黄河口大闸蟹、营养丰富的长岛海参、肉质鲜美的烟台鲍鱼,再到胶州湾鲅鱼、青岛野游大黄鱼、日照三文鱼……“海上粮仓”里生产出的“鲁”字号优势特色水产品,正得到越来越多国内外消费者的好评与青睐,“好客好品好水好鱼”山东渔业新名片不断擦亮。

九万里风鹏正举。持续耕耘“蓝色粮仓”城中投资,一个“海上山东”正以磅礴之姿勇立潮头,迈向向海图强的蓝色未来。(文/李振华)

冠达配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。